展览时间:2025年8月15日至11月16日

展览地点:颐和园博物馆、德和园扮戏楼

01 双厅联动,共叙守护史诗

本次展览分布在颐和园博物馆与德和园扮戏楼两个展厅。展厅设计匠心独运,整体氛围借鉴剧场舞台概念,设置多层“幕布”营造戏剧感。展柜中的文物犹如舞台上的“主角”,在精心设计的光影下“诉说”自己的故事。

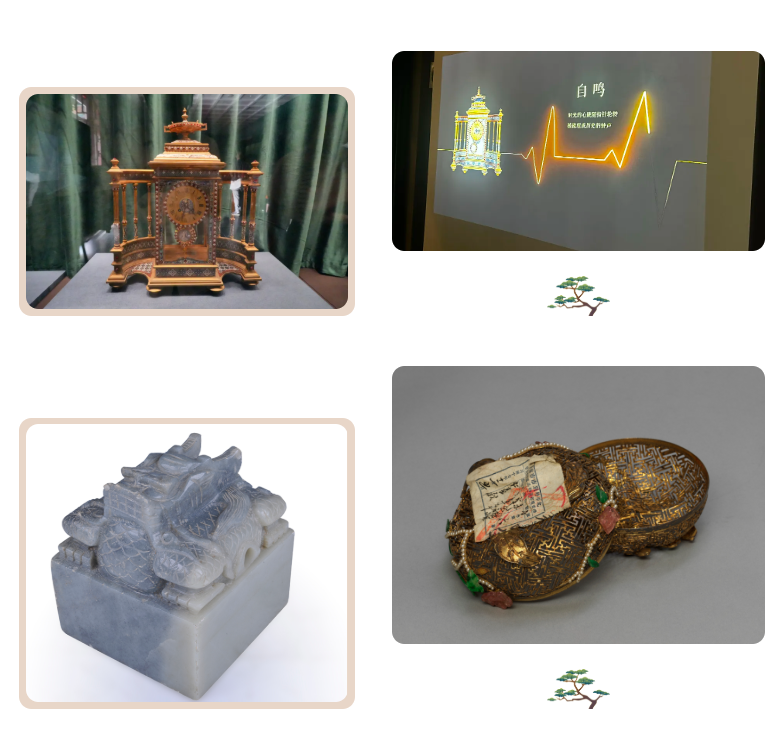

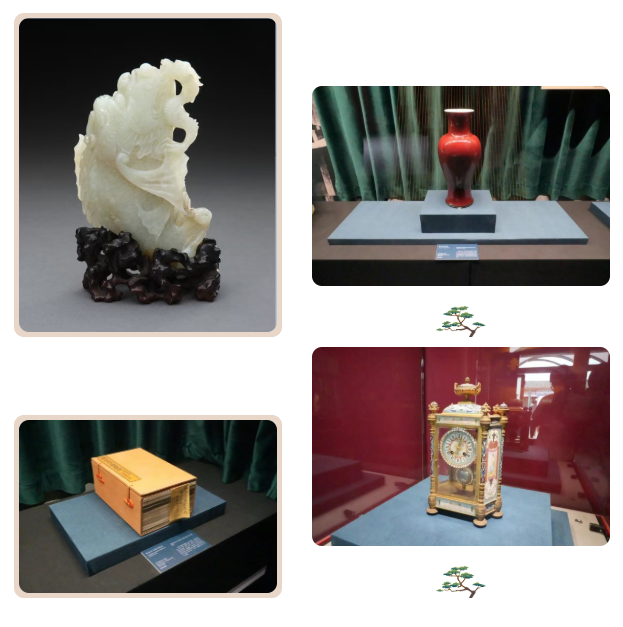

颐和园博物馆:这里主要聚焦颐和园自身文物南迁北返的具体历程,是展览的核心叙事场域。西配殿一件引人注目的展品是法国十九世纪铜镀金珐琅围式钟,巧妙结合投影在墙面呈现钟表与心跳动效画面,使心跳与秒针同频,赋予文物以“生命”,象征时间流转中历史与当代的情感共鸣。综合展厅采用严谨对称布局呼应古建特色,中央展柜陈列珍贵宫廷钟表,背景幕布循环播放《重返南迁路》微纪录片,以影像和档案史料(如1933年行政院密电、手写装箱清单)唤醒尘封记忆。观众可在此近距离观赏如清代郎窑红观音尊、清康熙青花矾红海水龙纹盘、各个玉山子及颜色釉瓷器等,感受“誓与国宝共存亡”的誓言力量。

德和园扮戏楼:作为“园说Ⅶ”第四部分的展区,承担了该展厅升级改造后的首个大展。这里集中展示了颐和园、故宫博物院、南京博物院、镇江博物馆等单位参与南迁北返的文物精品,为观众构建了一个跨越时空的文物对话空间。

02 四大单元,沉浸守护之路

第一单元“旧梦新生”

以1928年8月15日,颐和园移交北平市政府为背景,呈现颐和园从皇家禁苑到市民公园的蜕变。展线文物以多件自鸣钟为起始,点明展览借文物作为叙述主体,“自鸣”其历史的展示手法。同时结合该时期的文献、票券等资料,说明颐和园在此时所完成的重大转变。

第二单元“战火征程”

完整呈现1933年至1939年,颐和园文物在南迁中的历程。单元内以文物先后从北平辗转至上海、南京及西南后方的三个时间节点进行分割。结合文物第一人称与常规第三人称视角共同为观众讲述文物南迁的历史背景、迁移过程、危险与困难、南迁的相关数据等内容。

第三单元“故园归梦”

以新中国成立后,1950年对颐和园北返文物进行重新分配为背景,向观众呈现颐和园文物的东归过程及“北返颐和园文物清点鉴定分配临时委员会”对北返文物的分配情况。此次文物划拨为日后颐和园博物馆的成立打下了藏品基础。

第四单元“重访南迁”

该部分设置在德和园展区,通过颐和园文物与其他博物馆南迁文物的汇集,呈现故宫博物院、历史博物馆等当时北平其他文博单位参与南迁的过程,并将文物南迁是北平市各文博单位协力完成的保护民族文化的壮举这一重要信传递给观众。同时,点明“典守精神”,这一驱动文物工作者前辈们毅然踏上南迁征程的精神动力,及其对今天文物及文化遗产保护事业的启示。

03 中庭亮点

颐和园博物馆中庭设有独特的“月相”装置,观众可通过四周多个透视窗口观赏月亮渐圆的过程,艺术化地象征南迁文物从离散漂泊到最终归家的团圆之路。影壁区域生动还原了“1933年文物装车”的历史场景:排子车、钉封木箱与人物雕塑再现北平深夜抢运文物的惊险时刻。背景墙上清晰标注迁徙节点,观众可化身“文物押运员”进行互动拍照,沉浸式体验历史。

04 科普活动,深化传承体验

为配合“园说Ⅶ”特展,颐和园精心策划了丰富的互动活动。观众在现场参与“‘溯吉祥之源’非遗如意木雕技艺体验”及“‘方寸之间’篆刻印章体验”两项特色活动,在亲手制作独特纪念品的过程中,深入感受传统工艺的魅力与文化传承的意义。

05 文脉永续,星火长传

“园说VII”不仅是一次历史的回望,更是对文化价值的当代诠释。当钟表重新摆动,当釉色重现光彩,那“人在文物在”的誓言依然震撼人心。那些穿越战火、颠沛流离的文化瑰宝,最终踏上了归家之路。它们正静静诉说:

“匆忙间挥别北平,归来时已是北京……烽火硝烟中迁徙,山川险阻间穿行,幸得无数先辈以性命相托.……吾辈承载的故事,化为不灭的星辰;愿那‘典守’的力量,点燃你心中之火……请接续这炬火,成为新时代文明的守护者。”

——南迁文物自述

这场展览,是向守护者的致敬,也是对每一个观展者的邀约:在凝视历史中,触摸那份超越器物的敬畏,承接那份守护根脉的担当,让中华文明的星火永续长传。